Всем известно, что с 2016 года новые процессоры не могут полноценно работать в Windows 7, производители делают всё, чтобы пересадить пользователей на Windows 10. Компания intel представила платформу Intel H310C, которая поможет новейшим процессорам полноценно работать в Windows 7. Компания подготовит основные драйверы, а компании производители будут комплектовать свои материнские платы сетевым и аудиоконтроллерами с поддержкой Windows 7, о полноценной поддержке встроенной в процессоры видеокарте не говорится, видимо пользователям придётся ставить дискретный вариант.

Крупнейшие производители материнских плат, такие как ASUS и GIGABYTE уже представили модели на новом чипсете.

В первую очередь, такое обновление будет полезно корпоративным пользователям, ведь многие специфичные программы не могут работать на Windows 10.

Telegram-канал @overclockers_news — теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

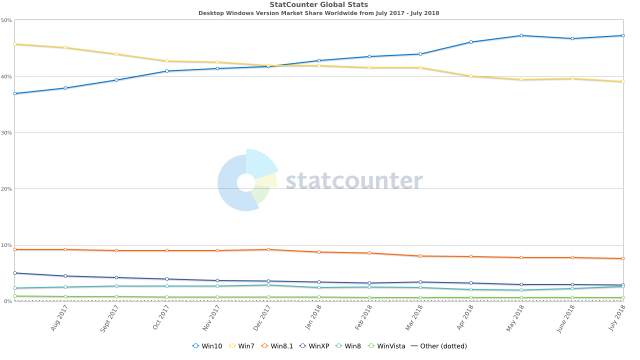

Согласно данным сайта StatCounter, с января 2018 года пользователей Windows 10 стало больше, чем Windows 7. И хотя в последующие месяцы разрыв лишь увеличивался, но по состоянию на июль он не превышает 10%. В общей же сложности Windows 7 все еще остается очень популярной операционной системой, и многие пользователи неохотно переходят на Windows 10 лишь по причине смены аппаратной платформы. Если помните, еще в 2016 году Microsoft официально заявила о прекращении поддержки новых процессоров операционными системами Windows 7 и 8.1.

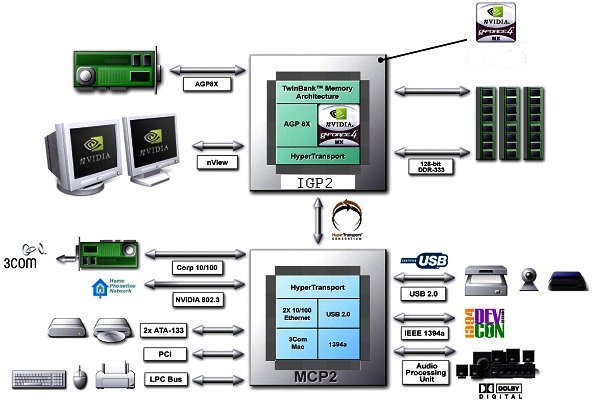

И вот Intel задумала революцию в виде чипсета Intel H310C, или как его еще называют – Intel H310 R2.0. Он полностью совместим с оригинальным Intel H310 на уровне контактов, поэтому у производителей не будет никаких проблем с его интеграцией в актуальные дизайны материнских плат. Но при этом он поддерживает установку Windows 7. Специально для него Intel разработала драйвер, который добавляет поддержку контроллеров USB 3.0 и SATA AHCI, а также Management Engine Interface (MEI). А производители материнских плат со своей стороны добавили поддержку гигабитного LAN-контроллера и аудиочипа. А вот драйвер для iGPU под Windows 7 Intel создавать не планирует, поэтому придется докупать дискретную видеокарту.

Первые материнские платы с чипсетом Intel H310C уже анонсированы. Вот их список:

Но вот, что любопытно: в описании этих моделей не упоминается о поддержке Windows 7. На странице технической спецификации заявлена лишь поддержка 64-битной Windows 10. Зато на странице поддержки есть возможность загрузки драйверов под Windows 7. Складывается впечатления, будто производители неохотно афишируют такую возможность для этих плат.

https://www.techpowerup.com

https://www.anandtech.com

Сергей Будиловский

Время на прочтение2 мин

Количество просмотров11K

В конце февраля 2020 года Biostar анонсировала новую линейку материнских плат на базе Intel B365. Как минимум две материнские платы этого производителя — это модели Racing B365 GTA и Racing B365 MHC, будут полноценно поддерживать операционную систему Windows 7 х64 SP1.

На платы Biostar Racing B365 GTA и Racing B365 MHC можно установить восьмое или девятое поколение процессоров Intel с LGA 1151v2, вплоть до i9-9900K. Однако, Intel официально, начиная с Kaby Lake (семейства процессоров Intel Core седьмого поколения), перестала поддерживать Windows 7. У новых процессоров компании заявлена только совместимость с Windows 10 и на портале downloadcenter.intel.com есть основные драйвера и утилиты в основном только для этой ОС.

В компании Biostar решили таким образом, выпустив в 2020 году новые современные материнские платы, дополнительно поддержать энтузиастов и приверженцев старой ОС. После своего запуска в 2009 году ОС Windows 7 все еще популярна среди миллионов пользователей. На 1 января 2020 года Windows 7 была установлена на 400 млн компьютеров. Согласно измерениям StatCounter, 25 % пользователей Интернета все еще работают в Windows 7, и их доля продолжает снижаться. Windows 10 с 67 % доли пользователей продолжает медленно набирать популярность.

Biostar вдобавок предлагает удобный инструмент для создания особого загрузочного образа Windows 7 x64 SP1 на USB-накопителе. Причем это оригинальная сборка, которая включает в себя специально модифицированный набор полноценных драйверов для материнских плат Biostar Racing B365 GTA и Racing B365 MHC для Windows 7. Инструкция по этому процессу и все необходимые утилиты доступны на официальном сайте Biostar.

14 января 2020 года закончился период расширенной поддержки операционной системы Windows 7. Компьютеры под ее управлением продолжат работать, но производитель операционки не гарантирует их безопасность. Обычным пользователям Microsoft советует купить новый компьютер или ноутбук с Windows 10 вместо своего устаревшего устройства с Windows 7.

Microsoft будет до 10 января 2023 года платно поддерживать Windows 7 для участников программы расширенных обновлений безопасности (Extended Security Updates program — ESU). Это предприятия малого и среднего бизнеса и компании, которые дополнительно приобрели расширенные обновления безопасности и дополнительную техническую поддержку в Microsoft в рамках программ корпоративного лицензирования. Стоимость такой поддержки от $25 до $200 за одну рабочую станцию в год в зависимости от версии ОС — Enterprise или Pro.

Компания Intel разрабатывает новый чипсет, который будет поддерживать девятилетнюю операционную систему Microsoft на новом железе. Microsoft начала ограничивать поддержку Windows 7 на новых CPU еще в 2016 году, из-за чего AMD Ryzen, Intel Kaby Lake, а также Intel Coffee Lake не могут работать с любимицей миллионов. Несмотря на тот факт, что Windows 7 отпразднует свой десятый день рождения уже в следующем году, операционная система остается самой популярной в мире. Многие пользователи и предприятия либо не могут, либо не хотят переходить на Windows 10, а вот железо уже пора бы обновить. Специально для нужд этих пользователей Intel готовит отдельную версию своего чипсета H310 для Coffee Lake-процессоров. Asus и Gigabyte уже опубликовали информацию о соответствующих материнских платах на своих сайтах.

Читайте также: За три года Windows 10 так и не смогла.

Новый чипсет получит название H310C или H310 R2.0. Он включает в себя драйверы Intel Management Engine Interface, Intel Rapid Storage Technology (SATA) и Intel USB 3.0 для 64 и 32-разрядной Windows 7. Разработчики материнских плат со своей стороны будут обязаны оснастить платы соответствующими драйверами для сетевых подключений и аудио. По какой-то непонятной причине Intel не собирается оптимизировать свои драйверы встроенной графики для Windows 7, поэтому пользователям придется использовать дискретные видеокарты с поддержкой Windows 7. Учитывая дешевизну H-чипсета и позиционирование материнских плат под недорогие компьютеры, такой ход смотрится очень странно и потребует от желающих остаться на Windows 7 в паре с новыми процессорами дополнительных затрат на видеокарты.

H310C не подойдет для энтузиастов, у которых случился приступ ностальгии. Чипсет не поддерживает PCIe 3.0, USB 3.1 Gen 2 и Intel Optane, не говоря уже о разгоне компонентов компьютера.

Конечно, поддержка драйверов очень важна для работы операционной системы, но не менее важным является наличие обновлений для Windows 7 (особенно для этих самых предприятий). В данный момент Microsoft не поддерживает новые процессоры, работающие в паре с Windows 7 и блокирует работу центра обновлений на таковых компьютерах. Чтобы H310C подошел для нужд бизнеса, компании Intel придется убедиться, что Microsoft обеспечит необходимую поддержку. Софтверный гигант со своей стороны ничего не сообщил относительно этого. Можно предположить, что H310C будет исключительно односторонней инициативой Intel, либо две компании имеют какие-то большие планы относительно поддержки старой ОС. Учитывая то, как сильно Microsoft хочет перевести бизнес-пользователей (да и обычную аудиторию) на Windows 10, в последнее верится с трудом.

Поскольку материнские платы уже числятся на сайтах производителей, они наверняка совсем скоро появится на рынке. Вряд ли Asus или Gigabyte будут продавать бюджетные H-материнки за дорого только потому, что они поддерживают Windows 7. Это недорогие модели для скромных компьютеров, позволить которые себе может фактически каждый. Остается лишь ждать реакции Microsoft на происходящее.

Содержание

- Большой обзор материнских плат на чипсете B550

- реклама

- Б – бюджетно, не так ли?

- реклама

- Разница в чипсетах

- реклама

- реклама

- Поддержка процессоров

- Обратите на них внимание

- Платы на B550 и Ryzen 2000: есть ли совместимость?

- Содержание

- Содержание

- Вариант статьи для тех, кто не умеет читать

- Тестовая плата

- Ryzen 3 3200G

- Ryzen 5 2400G

- Ryzen 5 2600

- Заключение

- Чипсет AMD B550 для платформы АМ4: приход PCIe 4.0 в массовый сегмент и исправление других исторических перекосов

- Оглавление

- Доисторические времена: от кучи микросхем к трем

- Нулевые — с трех до двух

- Процессор как SoC для сокета

- Старая версия АМ4 (чипсеты 300-й и 400-й серии)

- Чипсет AMD B550 — второе дыхание платформы АМ4

- Вопросы совместимости

- Итого

Большой обзор материнских плат на чипсете B550

реклама

Бюджетные материнские платы для процессоров AMD обычно продаются намного лучше своих полных версий. Ранее пользователи первых обычно получали практически все основные чипсетные особенности X-серии. Но со временем происходят изменения, и вот, теперь на серии B500 потребители уже не смогут воспользоваться технологией PCI Express 4.0 и будут вынуждены вернуться к технологии третьего поколения (PCIe 3.0). Вряд ли это станет большой проблемой, ведь недорогие сборки редко имеют несколько PCIe 4.0 надстроек. Несмотря на вышеперечисленное, высокий спрос на материнские платы B550 не прошёл незаметно, и на рынке появилось более 40 новых материнок, большинство из которых уже доступны в продаже на Западе с сегодняшнего дня.

Б – бюджетно, не так ли?

В предыдущие годы этот ценовой диапазон был печально известным полем битвы, потому что в нём топовые чипсеты сражались в среднем классе, а не в начальном уровне. Однако X570 принёс множество нововведений, среди которых процессорная и чипсетная поддержка PCIe 4.0, а также чипсетное расширение пропускной способности.

реклама

Разница в чипсетах

Одним из главных факторов, позволяющих AMD снизить цену на B-серию, является отсутствие особенностей X570, например, таких, как PCIe 4.0, который, в то же время, остаётся на процессорном уровне. Это помогло уменьшить питание чипсета с 10 до 5 Ватт, это означает, что ни одна из плат не будет поставляться вместе со встроенным вентилятором в стандартной комплектации. Новый чипсет не поставляется с сертификацией SLI, значит, вам не нужно будет переплачивать за неё. Вряд ли кто-то и хотел иметь несколько видеокарт на бюджетных сборках.

реклама

AMD представляет следующие комбинации на B550:

реклама

В наилучшей конфигурации материнские платы могут предложить два-три свободных места для NVMe накопителей или до 8 портов стандарта SATA. На фоне остальных выделяется GIGABYTE B550 Aorus, но об этом позже.

Сами AMD показывают это на слайде ниже.

В общем, новый B550 чипсет является минорным обновлением с B450 с тем отличием, что была убрана поддержка eSATA, но при этом общее количество возможных SATA портов увеличилось.

Поддержка процессоров

Другой вопрос при покупке B550 – поддержка процессоров. Анонсируя B550, AMD заявляли, что ожидается поддержка процессоров серии Ryzen 3000 и новее, т.е. построенных на архитектуре не старее Zen 2, при допустимых Zen 2 APU и Zen 3 в дальнейшем. Большинство материнок, как выяснилось, имеют видео-выход и не поддерживают Zen+ APU, что подтверждает заявление самих AMD. На инфографике ниже представлена поддержка материнскими платами на различных чипсетах процессоров сокета AMD AM4.

Обратите на них внимание

Как бывает со всеми процессорами, на рынке появились материнки, реально стоящие вашего внимания, в том числе и по соотношению цена-качество-дизайн.

GIGABYTE B550 Vision D

GIGABYTE B550 Aorus Master

Как вы помните, это самый дорогой вариант, следовательно он и имеет главные козыри – три полных слота PCIe 4.0 x4, с линиями по ЦПУ в формате x8/x4/x4, где последние два отвечают за пространство (накопители). В итоге, когда оба M2 будут заняты, главный PCIe 4.0 будет являться единственным с x8.

В арсенале материнской платы два задних порта USB 3.2 Type-A второго поколения, что рекорд для нынешних B550, а также технология Dual BIOS.

ASRock B550 Extreme4

GIGABYTE B550 UD3H

Материнские платы B550, прошедшие наш тест в этот раз представлены в списке ниже.

Источник

Платы на B550 и Ryzen 2000: есть ли совместимость?

Содержание

Содержание

Во-вторых, если вы даже сейчас прочтёте обзоры или новости, анонсирующие выход чипсета B550, то обязательно найдёте в них ремарку: процессоры и APU серий 1000 и 2000 с новыми платами несовместимы.

И, казалось бы, этих данных достаточно. Ведь если сам разработчик платформы заявляет о несовместимости, то на этом вопрос можно бы и закрыть.

Но, поскольку в среде пользователей AMD на официальные данные исторически принято смотреть с большим снисхождением, эксперименты по установке процессоров ранних поколений не заставили себя ждать.

Так, в конце июня энтузиаст под ником momomo_us опубликовал в Twitter скриншоты запуска процессоров Ryzen 5 2600X и Ryzen 5 3400G на материнской плате Asus TUF GAMING B550M-PLUS с биосом версии 0608, которая официально эти ЦПУ не поддерживает.

Следовательно, налицо явное противоречие между официальными спецификациями и фактическими возможностями плат.

А раз так – значит, у нас есть повод для очередного эксперимента!

Вариант статьи для тех, кто не умеет читать

Тестовая плата

Для проверки была взята материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite. Тестовый экземпляр выпущен на 28 неделе 2020 года, и несёт на себе биос версии F1. И, если мы обратимся к списку совместимых процессоров на официальном сайте – ни APU семейств Picasso и Raven Ridge, ни процессоров Pinnacle Ridge или Summit Ridge в нём не обнаружится.

Именно поэтому вместе с платой были взяты представители всех четырёх линеек.

Представителей архитектуры Zen первого поколения найти оказалось непросто: большинства моделей в продаже попросту нет. Поэтому за Summit Ridge сегодня отвечает Ryzen 3 PRO 1300, а за APU Raven Ridge – снятый с личного медиацентра автора Ryzen 5 2400G.

Забегая вперед – результаты эксперимента оказались не столь оптимистичными, как ожидалось вначале. Но начнём мы с наиболее удачных.

Ryzen 3 3200G

Так, Ryzen 3 3200G запустился на тестовой плате без каких-либо модификаций, и без ошибок прошёл 10-минутный тест на стабильность OCCT Linpack.

Алгоритмы управления частотой процессорных ядер также работают. хотя APU в данном случае – не самый показательный пример.

Так, при загрузке всех четырёх ядер частота процессора составляет 3900 МГц, а при загрузке одного ядра – паспортные 4000. Впрочем, вспоминая старый обзор Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G, я вновь повторюсь, что для APU такой небольшой разброс скорее характерен.

Помимо стресс-тестов R3-3200G проходит и комплексный бенчмарк PCmark 10, отличительной особенностью которого является валидация и сохранение итогового результата в собственной базе данных.

И, разумеется играть на такой конфигурации тоже можно. Причём как с дискретной видеокартой, в роли которой здесь выступает Radeon RX 5700 XT, так и на встроенной Vega 8 – хотя, конечно же, только в пределах возможностей встроенного ядра.

Ryzen 5 2400G

Ryzen 5 2400G, процессорная часть которого использует архитектуру Zen первого поколения, также запускается на тестовой плате без каких-либо посторонних модификаций. Тест OCCT Linpack проходится без ошибок.

Алгоритмы управления частотой процессора также работоспособны. При загрузке всех ядер и потоков мы получаем 3800-3775 МГц, а при загрузке одного ядра – 3875-3900 МГц на задействованном ядре.

Опять же, это следствие специфики APU: ровно так же процессор вёл себя ранее в платах на чипсетах X470 и B350.

Тестовый пакет PCmark 10 также проходится, и также сохраняет итоговый результат, который можно найти по ссылке.

И играть на такой конфигурации также можно. Опять-таки – и с дискретной видеокартой, и со встроенной Vega 11 – настолько, насколько она способна тянуть современные игры.

Ryzen 5 2600

А вот Ryzen 5 2600, который вызывал наибольший интерес после чужих успешных экспериментов, более всего и разочаровал.

При его установке в тестовую плату происходит. ровным счётом ничего. Система попросту зависает на этапе загрузки, не выдавая изображения на монитор, не инициализируя периферию и не включая световую либо звуковую сигнализацию, по которой можно было бы определить возникающую ошибку.

Находиться в таком состоянии компьютер может бесконечно долго, и попытки сброса BIOS, как и его обновления до версии F2, не приводят ни к каким результатам. И, увы, ровно то же самое происходит при установке Ryzen 3 PRO 1300.

Заключение

Итак, что можно сказать по итогам сегодняшнего эксперимента?

Возможность материнских плат на чипсете B550 работать с процессорами, которые они официально не поддерживают – не миф и не утка, а вполне реальный факт. Так что, если вы рассматриваете вариант поэтапного апгрейда – на B550 Aorus Elite с биос версии F1 можно использовать сравнительно недорогие APU первых двух поколений, причём даже со встроенной графикой.

Увы, на примере той же платы можно видеть, что поддержка «старых» процессоров, являясь недокументированной возможностью, зависит исключительно от решений производителя материнской платы. Так, нет никаких явных причин сомневаться, что в двух упомянутых ранее платах Asus процессоры Pinnacle Ridge, включая Ryzen 5 2600, будут работать в штатном порядке, но вот на тестовой плате Gigabyte запустить их уже нельзя.

Как итог – не стоит приобретать платы на чипсете B550 в надежде на то, что любые процессоры ранних линеек будут в них работать по умолчанию. Прежде чем совершать такую покупку – стоит изучить обзоры плат и опыт других пользователей, причём – только подкреплённый доказательствами.

Экспериментировать же самому стоит лишь в том случае, если у вас уже есть собранная система на сокете АМ4, и плату на B550 вы приобретаете ради поэтапного апгрейда. Тогда, если нынешний процессор не запустится, вы ничего не потеряете: ведь его так и так планировалось заменить на новый.

Источник

Чипсет AMD B550 для платформы АМ4: приход PCIe 4.0 в массовый сегмент и исправление других исторических перекосов

Оглавление

Летом прошлого года компания AMD анонсировала выпуск большого количества процессоров на базе существенно обновленной микроархитектуры, но всего один предназначенный для них чипсет: топовый Х570. Чипсет очень «навороченный», но из-за этого дорогой и прожорливый — последнее привело к тому, что на рынке практически нет плат, где эта микросхема обходилась бы пассивным охлаждением. Мелкие же жужжащие вентиляторы многим покупателям не нравятся — а высокие цены этих плат не нравятся вообще никому, даже тем, кто приобретает топовые Ryzen 9 за несколько сотен долларов. Что уж говорить о покупателях Ryzen 3 за одну сотню, который вообще слабо сочетается с платами в два-три раз дороже. Любители приобретать недорогие процессоры в комплекте с дорогими платами встречались всегда (обычно они мотивируют это возможным апгрейдом в дальнейшем — а вдруг не хватит?), но все же встречаются они куда реже, чем сторонники прямо противоположного: выбора платы по критерию минимальной достаточности даже при сборке системы на мощном процессоре.

А вот им компания AMD долгое время предложить ничего не могла. Точнее, им обеспечили совместимость новых процессоров со старыми платами (или даже очень старыми — работоспособность возможна даже в случае моделей, выпущенных еще до появления самых первых Ryzen), что очень хорошо с точки зрения любителей поэтапного апгрейда. Однако это очень плохо для желающих получить всю современную функциональность недорого. Основные проблемы «старых» чипсетов AMD были озвучены не раз: появились они в период с 2016 по 2018 год, но идеологически больше напоминают платформы Intel до 2015 года. В первую очередь — поддержкой PCIe 2.0. PCIe 3.0 — только на процессорных разъемах, а PCIe 4.0 — вообще никогда. С прошлого года самый новый и самый модный интерфейс PCIe 4.0 стал ключевой особенностью AMD AM4, но воспользоваться ею могли не только лишь все, мало кто мог это сделать.

Исправление данного перекоса было отложено на несколько месяцев, которые, в итоге, растянулись почти на год. Это время было потрачено на решение главной задачи: «отвоевать» долю на рынке мобильных процессоров (ведь основные продажи давно уже приходятся на них, а вовсе не на настольные решения). Так что все силы уходили на «доводку» APU Ryzen 4000 и их производство. Эта задача была решена к весне, после чего освободились ресурсы и для исправления непринципиальных перекосов на других рынках.

Результатом стал недавний анонс чипсета В550, существенно меняющего расстановку сил на рынке настольных компьютеров. Правда, по всем прогнозам, новые платы должны появиться в массовой продаже лишь через полтора-два месяца, причем этот срок может быть скорректирован в бо́льшую сторону. Но подготовиться к этому моменту можно (и нужно) уже сейчас, так что чипсет появился и оказался доступен для тестов. Однако писать об одном лишь новом чипсете скучно, поэтому мы решили сделать немного другой материал — рассказывающий не только о том, как что-либо было реализовано, но и почему. Тем более, что за каждым современным инженерным решением тянется огромный исторический шлейф, без которого некоторые вещи могут показаться странными, хотя на самом деле все однозначно. Те, кто и так постоянно держит руку на пульсе и с историей компьютерных платформ хорошо знаком, могут просто перейти к последним разделам — в предыдущих для них ничего нового и интересного не найдется. Мы же начнем с начала.

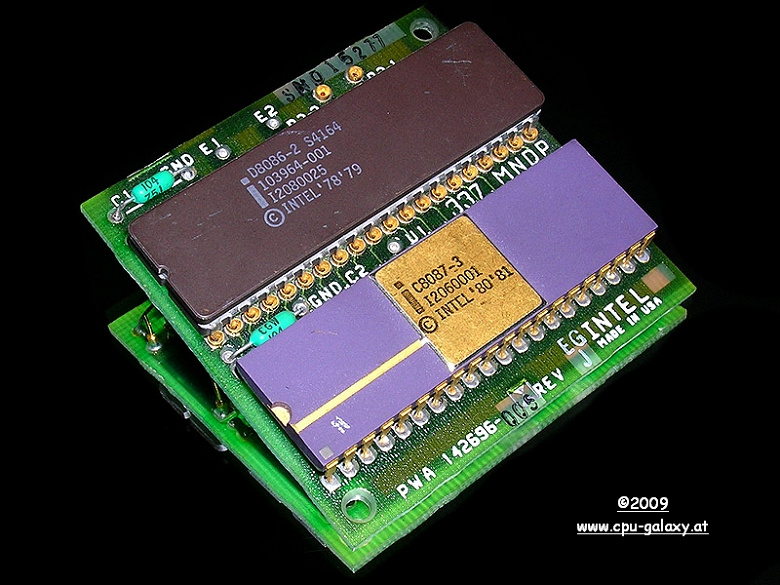

Доисторические времена: от кучи микросхем к трем

Изначально понятие микропроцессоров родилось на фоне «больших» и «средних» ЭВМ, где процессор мог занимать несколько плат — а в данном случае речь шла всего лишь об одной микросхеме. Это стало возможным благодаря появлению интегральных схем и постоянным улучшениям норм их производства, позволяющим всё более плотно упаковывать всё большее количество «виртуальных» транзисторов на каждом квадратном дюйме. На деле же изначально обходиться всего одним чипом удавалось лишь в самых простых и примитивных системах, типа микрокалькуляторов. Нацеленные на более универсальное применение микросхемы все равно образовывали изначально некий микропроцессорный набор. Например, первые практические реализации х86 — это центральный процессор (8086 или 8088), к которому можно было добавить сопроцессор ввода-вывода (8089) и арифметический сопроцессор (8087). Сопроцессор ввода-вывода как-то растворился во тьме веков, а вот арифметический сопроцессор применялся в IBM PC и совместимых компьютерах, но долгое время оставался отдельным микропроцессором: работал в паре с основным, но физически был от него отделен. Неотъемлемой частью процессора он стал только во времена 80486. Приставку «микро-», кстати, к тому моменту уже старались не употреблять, чтоб не наводить покупателей на мысли о какой-то неполноценности этих устройств — «персоналки» начали становиться серьезными компьютерами, да и мощные многопроцессорные системы на базе i386/i486 уже начали появляться.

Но и тогда и, тем более, раньше речь шла об упаковке в одну микросхему лишь самой что ни на есть базовой функциональности. Для создания законченной системы ее было совершенно недостаточно: первым процессорам не хватало не только лишь оперативной памяти, но даже контроллеров для работы с ней. Все эти задачи брал на себя набор микросхем поддержки, или «chipset». Изначально он состоял из десятков микросхем низкой степени интеграции, но интеграция постепенно увеличивалась (параллельно со сложностью процессоров и благодаря тем же улучшениям производства), что сокращало количество корпусов. Это приводило к большей компактности, которая хороша и сама по себе, и для увеличения скорости: поскольку электричество в проводниках распространяется не мгновенно, уменьшение их длины полезно. В нашем «макромире» этим можно пренебречь, в первых компьютерах это тоже, в общем-то, проблем не составляло, но иначе добиться надежной синхронизации сигналов на гигагерцовых частотах просто невозможно.

Поэтому еще к концу прошлого века для реализации компьютерной платформы начали требоваться уже всего три микросхемы и горстка пассивной обвязки (типа конденсаторов и прочего). Одним из обязательных чипов оставался процессор — в который к тому моменту «переехал» не только арифметический сопроцессор, но и один-два уровня высокоскоростной кэш-памяти. Контроллер же оперативной памяти вместе с контроллером актуальной системной шины «окопался» в северном мосте чипсета. Связывались эти чипы высокоскоростной шиной — настолько быстрой, чтобы хватало и на память, и на всех остальных потребителей. А низкоскоростные устройства в основной своей массе подключались к южному мосту чипсета, который обычно являлся типовым системным устройством — используя, например, обычную шину PCI. Позднее ее начало «не хватать», так что потребовались специализированные интерфейсы (на базе той же PCI), а уже в этом веке проблема была решена внедрением PCI Express. С тех пор штатным вариантом межхабового интерфейса стал PCIe x4 — и до сих пор им остается.

Менялись версии стандарта PCIe, но принцип оставался тем же. Низкоскоростные устройства не дают слишком уж большой нагрузки на хаб, так что он может использовать относительно низкоскоростной интерфейс для связи с северным мостом. Это позволяет не заботиться и о длине линий связи, располагая южный мост на материнской плате там, где будет удобнее. А вот связка между процессором и северным мостом должна быть очень быстрой. А если эту шину использовать для подключения двух или нескольких процессоров — то очень-очень быстрой. Значит, северный мост должен быть как можно ближе к процессору. И именно скорость обмена данными между «старшими» компонентами в немалой степени определяла производительность системы.

Нулевые — с трех до двух

В этом веке старая схема начала давать сбои. Виной тому — в первую очередь, увеличение скорости обмена данными с памятью. Росла пропускная способность отдельных модулей: с 533 МБ/с у SDRAM PC66 (звучит забавно, но шина памяти ранних Pentium II действительно работала медленнее, чем сейчас позволяет USB) — до 12800 МБ/с у DDR3-1600 спустя какие-то лет 10. Но эти 20 раз еще не предел: появилась возможность использовать параллельно два и более каналов памяти, что соответствующим образом увеличивало пропускную способность. Радикально уменьшить задержки самих микросхем DRAM аналогичным образом не удалось, так что пришлось искать пути уменьшения «побочной» латентности. В частности, «лишний» хоп на маршруте их точно добавлял, так что понятной стала основная магистральная линия развития: контроллер памяти должен «переехать» в процессор.

Компания AMD сделала это еще в 2003 году в первых Athlon 64. В Intel предпочли чуть ранее вложиться в скоростную шину Quad Pumped Bus, так что первое время с интеграцией контроллера памяти компания не спешила. Да, это было бы полезно с точки зрения производительности, но на тот момент стандарты памяти довольно часто менялись — а значит, должна была меняться и платформа. «Классическая» схема позволяла делать это, не затрагивая процессор. Так что, например, процессоры Intel под Socket 478 за время своего существования успели поработать с RDRAM, SDRAM и DDR SDRAM (одно- и двухканальной) и даже DDR2 немного зацепили (подходящие платы выпускались). Позднее LGA775 столь же легко менял DDR на DDR2, а затем и на DDR3 просто заменой платы. AMD же пришлось выпустить несовместимые друг с другом Socket 754 (одноканальная DDR), Socket 940 (двухканальная регистровая DDR), Socket 939 (двухканальная DDR), Socket AM2 (двухканальная DDR2) и Socket AM3 (двухканальная DDR3). Разве что на последнем этапе все было чуть легче, поскольку получилось «обучить» контроллер памяти процессоров поддержке и DDR3, и DDR2, так что процессоры под АМ3 можно было устанавливать и в платы с АМ2/АМ2+ (но не наоборот). Именно тогда возникла легенда о «долгоживущей LGA775», что на самом деле не совсем верно: полной совместимости всех процессоров со всеми платами не было. Но более новые платы могли поддерживать и новые, и старые процессоры, что по крайней мере улучшало ремонтопригодность старых систем.

К 2008 году основной этап революционных изменений на рынке памяти закончился. В качестве стандарта воцарилась DDR3 SDRAM, и понятно было, что это надолго. Поэтому в конце года на рынок вышла платформа LGA1366, по устройству напоминающая перечисленные выше платформы AMD. Контроллер памяти «переехал» в процессор — только стал трехканальным. Для связи с северным мостом чипсета использовались те же последовательные интерфейсы, что и для связи процессоров в многосокетной системе — HyperTransport у AMD и QPI у Intel. А северный мост превратился в большой контроллер PCIe, и ничего более. У AMD в некоторых северных мостах встречался графический контроллер, и опыт компании показал, что это не лучшее решение: GPU должен быть там же, где контроллер памяти. Более того, по-хорошему, туда же должен отправиться и первичный контроллер PCIe: ему тоже нужны низкие задержки и высокие скорости обмена данными как с процессором, так и с памятью. Поэтому платформа LGA1366 в какой-то степени оказалась учебно-тренировочной — для нее в Intel даже не стали разрабатывать новый южный мост чипсета, воспользовавшись старшим ICH10R от LGA775. Интерфейс-то подключения южного моста — все равно PCIe x4, так что неважно, куда именно его подключать, хоть тоже к процессору (если в нем будет контроллер PCIe).

Так индустрия пришла к двухчиповой схеме — впервые дебютировавшей в рамках платформы LGA1156 (в 2009 году) и остающейся стандартной для всех версий LGA115x по сей день. Также она используется в новейшей платформе LGA1200, да и в HEDT-платформах Intel. И это же верно для платформ AMD нынешнего десятилетия: FM1, FM2, FM2+ и AM4. В случае последней есть свои нюансы, но о них мы поговорим чуть позже. Остальные же концептуально одинаковы — и имеют одинаковые узкие места.

Раз уж это стандарт, изучим его подробнее. Базовая концепция: распределение основных функций по двум микросхемам — процессору и чипсету. Заметим, что название последнего уже некорректно: нынешний «набор микросхем» состоит из одной микросхемы. Впрочем, производители это название и не используют, называя в официальной документации хабом. А в неофициальной — по привычке продолжают.

Для связи с «внешним миром» процессор снабжен контроллером PCIe с поддержкой 20 линий в массовых платформах Intel и AMD (кроме АМ4) или большего их количества в HEDT (в зависимости от платформы их там может быть не два, а четыре-шесть десятков). 16 линий могут использоваться для подключения устройств непосредственно к процессору, но обычно выведены ровно на один слот, в который чаще всего устанавливается видеокарта. Некоторые процессоры могут разделять эти линии на конфигурации 8+8 или даже 8+4+4, но не все — причем каждый из этих вариантов должен поддерживаться соответствующим чипсетом. Именно чипсет на этапе первичной инициализации «подсказывает» процессору, какие режимы ему использовать можно, а какие нельзя. В принципе, данную схему можно «взломать», но производители системных плат по понятным причинам этим предпочитали не баловаться: не стоит портить отношения с поставщиком (особенно в условиях полного ухода с рынка альтернативных производителей чипсетов). Именно поэтому при установке любого процессора в плату на базе младшего чипсета для любой платформы Intel (Н61/Н81/Н110, а теперь вот и Н310) он внезапно забывает о способности поддерживать более одного модуля памяти на канал — хотя, казалось бы, где контроллер памяти, а где чипсет. Но эти и другие нюансы до сих пор приходится учитывать любому, выбирающему платформу Intel. У AMD ограничений обычно меньше, но с разделением «процессорных» линий дело обстоит точно так же.

Накопители же и прочая периферия подключаются исключительно к чипсету посредством соответствующих интерфейсов: SATA, USB, PCIe и т. п. Связь чипсета с процессором осуществляется при помощи оставшихся четырех линий процессорного контроллера PCIe, на базе которых и «собран» интерфейс с чипсетом. И это тоже приходится учитывать: например, даже младший В360 для последней версии LGA1151 уже поддерживает 12 линий PCIe, но если задействовать их для установки трех NVMe-накопителей с интерфейсом PCIe 3.0 x4 (как это сделать — отдельный вопрос), то суммарная пропускная способность обмена данными с ними будет лимитироваться именно связкой «процессор—чипсет». Этой связки, повторимся, хватает в точности на один быстрый SSD — а ведь еще надо как-то «кормить» SATA-контроллер, USB-контроллер и остальные устройства.

В общем, классическая двухчиповая схема, по-хорошему, со своими задачами уже не справляется. Во многом такое отставание произошло из-за прогресса тех самых «низкоскоростных» интерфейсов — как уже было сказано выше, Pentium II с памятью-то обменивался данными на меньшей скорости, чем обеспечивают современные версии USB. PCIe x4 когда-то казался большим заделом на будущее. В чипсете i915 он обеспечивал 1 ГБ/с в каждую сторону, а в южном мосте ICH6R содержалось 4 порта SATA150, один РАТА, 8 USB 2.0 на двух контролерах, контроллер PCI и четыре порта PCIe — в сумме чуть более 2 ГБ/с. Дефицит пропускной способности — 50%, что не слишком мешало жить, поскольку все устройства одновременно шину не нагружают. Но в упомянутом выше современном чипсете В360 кроме 12 линий PCIe (что уже в три раза больше, чем межхабовый интерфейс) есть шесть портов SATA600, до четырех USB3 Gen2 и до шести USB3 Gen1. Итого: на DMI с пропускной способностью 4 ГБ/с в каждом направлении могут лечь порядка 22 ГБ/с от устройств, что дает «дефицит» в 85%. Классическое бутылочное горлышко, так что уже не всегда спасает и теория массового обслуживания.

Есть ли выходы? Несколько. Самое очевидное: можно увеличить пропускную способность линка между процессором и чипсетом. Но это увеличит цену и процессоров, и плат, причем для систем начального уровня (на который приходится большой объем продаж) останется просто «мертвым грузом». Еще можно увеличить количество линков PCIe в процессоре, но не отдавать их для связи с чипсетом, а подключать устройства непосредственно к процессору. Именно это реализовано в HEDT-системах — и долгое время было единственным способом решения проблемы. Но этот способ тоже усложняет контроллер PCIe в процессоре и увеличивает сложность разводки плат, так что массовым стать не может, поскольку не нужен недорогим компьютерам. Наконец, с выходом в свет платформы АМ4 появился и третий путь — гибридный.

Процессор как SoC для сокета

Итак, к середине недавно закончившегося десятилетия и «классическая» двухчиповая схема зашла в тупик. Причем такой, что однозначно хорошего выхода из него нет. Для чего сегодня нужен чипсет? По сути, он превратился в контроллер периферии, существенно расширяющий возможности процессора по подключению оной. Однако в компактных (особенно недорогих) системах серьезные «периферийные расширения» не нужны. Нужны базовые возможности: пара накопителей (а то и одного достаточно) да несколько портов USB (в ноутбуках их до сих пор часто бывает всего 3-4). Графика — уже в процессоре. Если интегрированной графики недостаточно, то ставится один дискретный GPU, причем не обязательно топовый, так что ему даже 16 линий PCIe не требуется, может обойтись 4-8 линиями.

Но если мы собираем мощную систему, то тут уже нужны те самые развитые возможности. Только их можно реализовать не вместо встроенных, а вместе с ними — в этом случае встроенные в процессор интерфейсы не будут конкурировать со встроенными в чипсет за пропускную способность межхабового линка, а значит, последний ускорять не обязательно. А поскольку техпроцессы давно уже не такие, как 10 лет назад, то степень интеграции компонентов может быть гораздо выше, чем мы привыкли. В серверные Intel Xeon D, например, интегрированы и многопортовый дисковый контроллер, и четыре порта Ethernet 10 Гбит/с. Телефонные или планшетные SoC ориентированы на потребителей контента, так что там немного другие компоненты, но тоже практически все упаковано в одну микросхему.

Большинство SoC предназначены для непосредственной распайки на плату. AMD тоже занималась такими, но поэкспериментировала в свое время и с платформой АМ1 — где процессор высокой степени интеграции устанавливался в сокет и использовал разъемы системной платы. Этот опыт в бюджетном сегменте оказался успешным, хотя сама платформа особых следов в народной памяти и не оставила. Так что решено было распространить подобный подход на более серьезные системы.

Первыми устройствами для платформы AM4 были не процессоры Ryzen, а APU семейства Bristol Ridge, использующие старую архитектуру и вообще не слишком отличающиеся от ноутбучных Carrizo. Главной их особенностью в сравнении с ровесниками как раз и оказались встроенные USB3- и SATA-контроллеры на четыре и два порта соответственно. Плюс 14 линий PCIe: восемь для видеокарты, а остальные — для подключения периферии, в число которой при необходимости попадал и чипсет.

При выпуске Ryzen все это было использовано практически в том же виде. И главное, что следует помнить: в отличие от процессоров Intel, процессоры под АМ4 поддерживают не 20 линий PCIe, а 24 или 16. Для подключения видеокарт (или других устройств в слотах) в первом случае используются те же 16 линий, что и у Intel (и точно так же доступны варианты х16 или х8+х8 в зависимости от чипсета), а во втором — всего 8 линий. Казалось бы, ограничение серьезное. Но такая схема применяется только в APU, а они обычно эксплуатируются без дискретной видеокарты, так что это не проблема.

Для связи с чипсетами по-прежнему используются четыре линии PCIe. Но на этом сходства заканчиваются, поскольку есть еще «дисковый пул», который может быть сконфигурирован либо как PCIe x4 (PCIe 3.0 в Zen/Zen+, PCIe 4.0 в Zen2), либо как 2×SATA600 + PCIe x2. На практике производители материнских плат обычно заводят эти линии на один слот M.2, который можно, таким образом, использовать для установки NVMe- или SATA-накопителя. Но главное — что это отдельный от чипсета интерфейс, равно как и USB3-контроллер с четырьмя портами Gen1 (Zen/Zen+) или даже Gen2 (Zen2). Правда, полной независимости от чипсета в обоих случаях все равно нет. То есть встроенные в процессор контроллеры чипсету работать «не мешают», а вот обратное неверно: в случае Zen2 именно чипсет определяет поддерживаемую процессорными портами версию стандарта: 3.0 или 4.0 для PCIe и Gen1 или Gen2 для USB. Пока выбора не было (до середины 2019 года), конкретно это проблем не вызывало. Но некоторые другие проблемы все равно имелись.

Старая версия АМ4 (чипсеты 300-й и 400-й серии)

Что ж, с историей разобрались. Как и почему все развивалось, освежили. Настало время переходить к практике. Для этого просто взглянем на то, какие основные возможности предлагает нам связка из процессора Ryzen и любого из чипсетов 2016—2018 годов. Проще всего воспользоваться для этого таблицей.

| A320 | B350 / B450 | X370 / X470 | |

|---|---|---|---|

| Конфигурация «процессорных» линий PCIe 3.0 | х16 | х16 | х16 / х8 + х8 |

| Дисковый «процессорный» пул | PCIe 3.0 х4 / PCIe 3.0 х2 + 2×SATA600 | PCIe 3.0 х4 / PCIe 3.0 х2 + 2×SATA600 | PCIe 3.0 х4 / PCIe 3.0 х2 + 2×SATA600 |

| Количество «собственных» линий PCIe | 2 (3.0) + 4 (2.0) | 2 (3.0) + 6 (2.0) | 2 (3.0) + 8 (2.0) |

| Портов SATA600 | 6 | 6 | 8 |

| SATA/NVMe RAID0/1/10 | да | да | да |

| USB3 Gen2 (10 Гбит/с) | 1 | 2 | 2 |

| USB3 Gen1 (5 Гбит/с) | 4 + 2 | 4 + 2 | 4 + 6 |

| USB 2.0 | 6 | 6 | 6 |

| Разгон процессора | нет | да | да |

Начнем сначала. Процессорные линии PCIe — всегда 3.0. Как они используются — зависит от чипсета, но количество получается одинаковым. Для APU же в этом плане идентичны все чипсеты: на платах с ними работает только один слот (даже если их два) и только как х8. Чипсетные линии — всегда 2.0 официально. На самом деле, все чуть интереснее. Изначально AMD (вместе с другими участниками рынка) верила в SATA Express, так что реализовала его поддержку во всех чипсетах: два разъема, каждый из которых (как и положено по стандарту) содержал два порта SATA600 и одну линию PCIe 3.0. Однако к моменту начала массовых продаж сам стандарт тихо помер, так что на большинстве плат производители оставили только SATA — в виде обычных же SATA-разъемов. А недокументированная пара линий PCIe 3.0 в некоторых дорогих платах использовалась для подключения дискретных контроллеров USB, а в дешевых — обычно так и пропадала. В принципе, в 2017 году это не слишком мешало, поскольку один SSD с любым интерфейсом можно было установить в «процессорный» слот M.2. В 2018-м же при обновлении плат хорошим тоном стало устанавливать два M.2 — и вот с этим начались проблемы. В некоторых моделях второй разъем как раз и использовал PCIe 3.0 х2, в некоторых — получал четыре линии PCIe 2.0 от чипсета, а в некоторых — разделял линии с «графическим» слотом (и не работал с APU, например). Словом, нельзя даже сказать, какое из этих решений хуже. Главный вывод: два NVMe-накопителя в штатном режиме — это не для систем на АМ4 первых версий.

Зато с SATA все получилось отлично: даже самый дешевый и старый А320 поддерживал до семи накопителей (6 портов плюс процессорный M.2). Все они допускали и создание RAID-массивов, причем в скором времени была добавлена возможность делать их не на SATA, а на NVMe-устройствах. Выглядело это, конечно, немного по-издевательски, поскольку даже пару NVMe-устройств подключить было не слишком просто, но все-таки такая возможность появилась. А при переходе от 300-й к 400-й серии чипсетов к дисковым технологиям добавилась StoreMe, позволяющая создавать гетерогенный массив, т. е. замешивать вместе «механические» и твердотельные накопители, а там уже пусть система разбирается, какие данные где держать. По сути, это аналог технологий кэширования Intel (SmartResponse или Optane Memory), но особого отклика в сердцах производителей он не оставил — их в данном случае простимулировать было нечем. В итоге теоретически такая технология есть, а практически ее пользователей встретить за два года так и не удалось. Да и чипсет А420, торжественно анонсированный в свое время, так и не добрался до реальных продуктов — оказался не нужен, поскольку бюджетный сегмент целиком и полностью оккупирован А320, а чуть выше самых-самых дешевых систем плотно держался В350, очень-очень медленно вытесняемый В450.

Поддержка USB — по меркам 2017 года прекрасная: АМ4 была первой платформой, где штатными средствами реализовали USB 3.1 Gen2. Впрочем, на многих платах все равно есть дискретные контроллеры, а позднее они начали встречаться еще чаще: пары портов стало маловато. Заметим, что маловато стало не пользователям на практике — просто у Intel в чипсетах их появилось уже по 4 штуки. Если же ограничиваться именно практикой, то и сейчас большинству пользователей 7-8 портов USB 3 достаточно — пусть даже это будет Gen1. Тем более, что мыши, клавиатуры, принтеры и т. п. с лихвой обходятся портами USB 2.0 (которые у чипсетов есть отдельно) и на высокоскоростные порты не претендуют.

В общем и целом, линейка «старых» чипсетов до сих пор достаточна для сборки самых разных компьютеров. Сложности начинаются лишь тогда, когда хочется установить два или более высокоскоростных SSD, но это пока еще редкость. А вот «киллер-фич» при такой реализации уже нет. Они есть только при использовании чипсета Х570, позволяющего получить и поддержку PCIe 4.0, и десяток портов USB3 Gen2… Но ему было уделено достаточно внимания в предыдущих материалах, так что всем хорошо известны и достоинства, и недостатки этого чипсета. А недостатки у него есть, и довольно серьезные: во-первых — дорого, во-вторых — очень дорого, в-третьих — высокое энергопотребление, что вызывает необходимость активного охлаждения, в-четвертых — столько «наворотов» не слишком нужно. Это хорошо заметно даже по платам: из 12 (!) чипсетных портов USB3 Gen2 на редкой плате можно найти хотя бы половину — чаще лишь треть, причем тоже только при использовании дополнительных аксессуаров или самых современных корпусов (а это еще больше увеличивает цену). Поэтому отдельно про Х570 мы сейчас говорить не будем — лучше перейдем наконец к нашему главному герою, которого сравним и с предшественником, и со старшим братом.

Чипсет AMD B550 — второе дыхание платформы АМ4

Заголовок провокационный: ведь на деле всё новое мы уже получили в виде Х570, а В550 — это более дешевый и менее функциональный чипсет. Откат назад? Нет! Именно такого платформе и не хватало.

Что мы получаем совместно с процессорами семейства Ryzen 3000, хорошо видно на диаграмме. Во-первых, в такой системе полноценно работают все встроенные в процессор контроллеры, т. е. PCIe 4.0 и USB3 Gen2 в количестве 20 линий и четырех портов. Причем у недорогого В550 есть преимущество перед всеми более ранними разработками, включая даже остающийся топовым Х570. Ранее «накопительный пул» работал только в двух возможных режимах, теперь же добавился третий: 2×PCIe 4.0 x2. Таким образом, непосредственно к процессору можно подключать уже не один, а два NVMe-накопителя, что стимулирует производителей к установке не одного, а двух «первичных» слотов M.2. Да, разумеется, при одновременном использовании ни одному из них не достанется четырех линий, но пропускная способность PCIe 4.0 x2 и PCIe 3.0 х4 одинакова. Так что осталось только дождаться недорогих NVMe-контроллеров с поддержкой нового интерфейса (а появление недорогой платформы для него процесс явно подстегнет) — и желающие воспользоваться данной возможностью точно найдутся.

Во-вторых, сам по себе чипсет стал проще и дешевле — и может уже ограничиться пассивным охлаждением. Да, он связывается с процессором через PCIe 3.0 x4, как старая линейка, так что «навешивать» на него много быстрых устройств не стоит — но это в точности как в платформах Intel, где «дополнительных» процессорных PCIe и USB нет. И, подобно Intel, но в отличие от старых чипсетов AMD, здесь не PCIe 2.0. Правда, и не PCIe 4.0, как в Х570, — но ведь пока такой интерфейс может пригодиться только отдельным видеокартам и SSD, а их и так есть куда подключить в достаточном для многих количестве. И вообще, всё познается в сравнении. Поэтому «нарисуем» аналогичную вышеприведенной таблицу для системы на базе Ryzen 3000 (а другие процессоры тут и не подойдут, но об этом чуть позже) и плат на В450, В550 и Х570.

| B450 | B550 | X570 | |

|---|---|---|---|

| Конфигурация «процессорных» линий PCIe | х16 (3.0) | x16 (4.0) | х16 / х8 + х8 (4.0) |

| Дисковый «процессорный» пул | PCIe 3.0 х4 / PCIe 3.0 х2 + 2×SATA600 | PCIe 4.0 х4 / 2×PCIe 4.0 х2 / PCIe 4.0 х2 + 2×SATA600 | PCIe 4.0 х4 / PCIe 4.0 х2 + 2×SATA600 |

| Количество «собственных» линий PCIe | 2 (3.0) + 6 (2.0) | до 10 (3.0) | до 16 (4.0) |

| Портов SATA600 | 6 | до 10 | до 12 |

| SATA/NVMe RAID0/1/10 | да | да | да |

| USB3 Gen2 (10 Гбит/с) | 2 | 4 + 2 | 4 + 8 |

| USB3 Gen1 (5 Гбит/с) | 4 + 2 | 2 | 0 |

| USB 2.0 | 6 | 6 | 6 |

| Разгон процессора | да | да | да |

Итак, распределение процессорных линий идентично чипсету В450, просто все они теперь PCIe 4.0. «Расщепление» так и осталось прерогативой топовых чипсетов, но официально В550 теперь тоже поддерживает multi-GPU — просто вторую видеокарту при этом нужно будет устанавливать в «чипсетный» слот. На практике, впрочем, это давно уже абсолютная экзотика. Более того, само появление поддержки multi-GPU в массовом сегменте, как нам кажется, как раз является следствием того, что в качестве конкурентного преимущества ее уже никому не продашь. Но вдруг кому пригодится…

Линии PCIe стали работать быстрее, и их может быть больше. А портов SATA — столько же или меньше. Дело в том, что и В550, и Х570 поддерживают гибкое конфигурирование. «Базово» в обоих всегда есть 4 SATA. Кроме того, в В550 всегда есть четыре линии PCIe 3.0, а в Х570 — 8 «гарантированных» линий PCIe 4.0. А еще 6 (в В550) или 8 (в Х570) высокоскоростных портов могут использоваться либо как SATA600, либо как PCIe x1. Соотношение один рябчик — один конь, т. е., по-хорошему, лучше не тратить драгоценные ресурсы на медленные порты SATA600, а отдать их какому-нибудь дискретному контроллеру (чтобы сделать из пары линий 4-5 портов). В любом случае, чипсета B550 достаточно для того, чтобы установить на плате 6 SATA и еще один M.2 (в дополнение к процессорному — или даже процессорным) с поддержкой накопителей вплоть до PCIe 3.0 x4 — что на В450 было невозможно. А можно ограничиться четырьмя разъемами SATA, но поставить уже пару M.2 в дополнение к процессорному (прямо как на дорогих платах на Х570). На слоты ничего не останется, однако хватит для двух сетевых контроллеров — и вот получилось отличное «нафаршированное» решение формата Mini-ITX.

Что касается USB, то тут в случае младших чипсетов ситуация просто зеркалится: вместо 6 портов Gen1 и 2 портов Gen2 получаем 2 Gen1 и 6 Gen2. В любом случае Х570 остается недосягаем — ведь у него целых 12 портов USB3, и все Gen2, но столько, повторимся, на практике все равно не используют. Вообще, если посмотреть на недорогие платы на Х570, мы увидим там всего один слот для видеокарт, 6 SATA-разъемов, пару M.2, включая процессорный, да штук 6-7 портов USB3. Но подобное можно реализовать и на В550! А он дешевле и обходится пассивным кулером — со всеми вытекающими.

Вопросы совместимости

В целом, как видим, В550 является лучшим чипсетом для новой недорогой системы. Правда, первое время платы на нем, скорее всего, будут стоить немного дороже, чем на В450, но он того стоит. А вот с вопросами модернизации (сейчас или в будущем) все немного сложнее. Несмотря на то что АМ4 считается на данный момент эталоном совместимости в любую сторону, здесь есть нюансы, о которых стоит поговорить подробнее.

Начнем с исторических чипсетов А320, В350 и Х370: все они официально поддерживают любые Athlon, любые Ryzen с номерами 1000 и 2000, а из Ryzen 3000 — только APU вроде Ryzen 3 3200G или Ryzen 5 3400G. Почему же мы всегда повторяли, что Ryzen 3000 можно установить и в платы, появившиеся до выхода любых Ryzen? Потому что их поддержка на этих платах является опциональной — AMD ее не запрещает, но и не требует. Сделал производитель платы соответствующую прошивку — будет работать. Нет — его право. В основном — делают: даже для недорогих плат на А320 обеспечивают совместимость с любыми нынешними процессорами вплоть до Ryzen 9 3950X. Но о будущих процессорах в этом случае речи не идет.

Наиболее универсальными же оказываются чипсеты В450 и Х470: для них обязательна поддержка любых Ryzen. «Под нож» пошли только совсем уж старые процессоры Bristol Ridge — но их вообще не жалко: новые Athlon лучше. (А если уж возникла необходимость отремонтировать такой компьютер, сохраняя такой процессор, то покупать что-либо лучше А320 особо и незачем.) Зато поддержка Zen, Zen+ и Zen2 для плат на В450 и Х470 — обязательна. Об этом можно не беспокоиться.

Выход чипсета Х570 и плат на нем отправляет в утиль оригинальный Zen, т. е. из ассортимента APU подходят уже только модели 3000-й серии. И, разумеется, процессоры без интегрированной графики из той же серии. Формально в таких платах можно использовать и процессоры (но не APU!) серии Ryzen 2000, хотя для подобных процессоров эти платы слишком дороги.

Для них подошел бы В550, однако компания AMD в очередной раз «подчистила хвосты»: для новых плат подходят только процессоры на базе Zen2 и выше. И APU подойдут тоже только с микроархитектурой Zen2 — но их пока нет. Поэтому стратегия поэтапного апгрейда (если он вам нужен) остается одна-единственная: сначала меняем процессор на старой плате, а потом уже, при желании, саму плату. И в будущем сохранится та же стратегия, поскольку, по утверждениям AMD, платы на базе В550 и Х570 получат поддержку Zen3. Официально — только они. Реально может получиться как с 300-й линейкой чипсетов, на которой работает Zen2, хотя обеспечивать такую совместимость производителей плат никто не заставлял. В итоге есть вероятность, что и на В450 получится в будущем установить Ryzen серии 4000, но полагаться на эту вероятность мы бы не стали.

Так что сегодня и на завтра — 500-я серия чипсетов, будущее которой гарантировано. Ее, возможно, пополнят еще каким-нибудь А520, но вряд ли это будет делаться до перехода APU на новую микроархитектуру (а поддержку старых тогда же и свернут). Если же к будущему хочется подготовиться заранее, сохранив относительно «старый» процессор, то, скорее всего, придется выбрать Х570. Но мы бы не советовали 🙂 А покупателям новых систем жалеть об отсутствии поддержки Ryzen 2000 и более ранних процессоров, как нам кажется, не стоит. Да, они дешевые, но одновременно с новым чипсетом появились и обновленные Ryzen 3, которые в сегменте «стодолларовых процессоров» уже предлагают конфигурацию «четыре ядра — восемь потоков» (каких-то три с половиной года назад за это нужно было выложить не менее 300 долларов), поддержку PCIe 4.0 и много портов USB3 Gen2. Для этого как раз и нужен В550 — и недорогие платы на нем.

| A320 | B350 | X370 | B450 | X470 | B550 | X570 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| APU A9000 / CPU Athlon 900 (Bristol Ridge) | да | да | да | нет | нет | нет | нет |

| CPU Ryzen 1000 / APU Ryzen 2000 / APU Athlon (Zen) | да | да | да | да | да | нет | нет |

| CPU Ryzen 2000 / APU Ryzen 3000 (Zen+) | да | да | да | да | да | нет | да |

| CPU Ryzen 3000 (Zen2) | опц. | опц. | опц. | да | да | да | да |

| Будущие модели (Zen3) | нет | нет | нет | ? | ? | да | да |

Для лучшего закрепления материала мы представили эту информацию в табличной форме. В общем-то, все сводится к простому правилу: каждое новое поколение чипсетов обеспечивает обновление ассортимента процессоров, но теряет поддержку одной старой архитектуры. В перспективе — работает как минимум с одной новой архитектурой официально. И, возможно, с двумя неофициально — но тут гарантий нет. А делать далеко идущие выводы по одному случаю опрометчиво — нужно хотя бы второго дождаться. Зато тенденция по прощанию со стариной, повторимся, понятная: каждый чипсет поддерживает процессоры «своего» и предыдущего годов, но не более ранние.

Итого

Итак, что мы имеем в сухом остатке? АМ4 стала первой платформой с поддержкой PCIe 4.0 на рынке, но не для всех. Теперь же поддержка новых технологий приходит уже и в массовый сегмент — недаром чипсет был анонсирован вместе с новыми процессорами Ryzen 3, без него особого смысла не имеющими: экономным гражданам и подешевевших старых процессоров хватало. Да и Ryzen 5 получили отличного «компаньона», позволяющего целиком и полностью задействовать их возможности, не переплачивая за плату. А при покупке Ryzen 7 или даже Ryzen 9 можно спокойно сэкономить, не мучаясь мыслью, не выйдет ли та экономия боком. При этом появилась и ясность с будущим развитием платформы: уже точно известно, куда новые процессоры можно будет устанавливать гарантированно.

Впрочем, особенности «будущей совместимости» на деле волнуют немногих, а вот с сегодняшней — все чуть хуже, чем могло бы быть. Поэтому до тех пор, пока на рынке есть запасы плат на старых чипсетах и запасы старых же, но актуальных процессоров, — они еще поживут. Правда, придется как минимум семь раз отмерить, прежде чем налетать на дешевизну — все-таки слишком уж радикально компания увеличила производительность новых Ryzen, и слишком они отрываются по функциональности от старых. Первое доступно на старых платах, но ставит под сомнение идею приобретения старых процессоров — а в этом случае перестает быть «интересной» и старая плата. В общем, перекосы, которые наблюдались в АМ4 с момента ее выхода (PCIe 2.0, например, в системе с мощным восьмиядерным процессором), устранены полностью. И стоит это уже недорого. Тем лучше и для покупателей, и для самой AMD.

Источник